Enterococcus spp повышены. Симбиотические энтерококки и проблемы энтерококковой оппортунистической инфекции

Энтерококки - большое семейство анаэробов и аэробов. То есть эти бактерии способны жить как в среде свободного кислорода, так и в кислотной. Энтерококки очень распространены. Среди бактерий есть безопасные для человека штаммы, которые применяют в пищевой и лекарственной промышленности. Однако определенные их виды опасны для здоровья людей. Особенно они «любят» женский пол.

Ранее энтерококки входили в семейство стрептококков класса Д, однако недавно им отвели отдельную классификацию. Сегодня известно около 15 видов изученных бактерий этой группы, однако ученые до сих пор не исследовали и не классифицировали до конца некоторые из них.

Повышение энтерококков в анализах

В анализах врачи обращают внимание на enterococcus faecalis. бактерия, которая относится к условно-патогенным и при превышении ее нормы способна вызывать патологические состояния. Сегодня мы рассмотрим энтерококк фекальный более подробно и выясним, как его лечить, если он обнаружен в мазке у женщин.

Enterococcus faecalis в норме находится в ротовой полости и в кишечнике (преимущественно тонкая и толстая кишка) человека. Превышение его нормы встречается как у мужчин, так и у женщин, однако наиболее часто он разрастается у будущих мам, чей организм перестраивается, и потому особенно уязвим. Также наблюдается рост enterococcus faecalis у женщин при злоупотреблении антибиотиками. Врачи считают, что пациенты часто заражаются и при лечении в условиях стационара, так как энтерококк фекальный очень устойчив во внешней среде. Более того, многие антибиотики не оказывают на него никакого губительного воздействия.

Enterococcus faecalis в норме находится в ротовой полости и в кишечнике (преимущественно тонкая и толстая кишка) человека. Превышение его нормы встречается как у мужчин, так и у женщин, однако наиболее часто он разрастается у будущих мам, чей организм перестраивается, и потому особенно уязвим. Также наблюдается рост enterococcus faecalis у женщин при злоупотреблении антибиотиками. Врачи считают, что пациенты часто заражаются и при лечении в условиях стационара, так как энтерококк фекальный очень устойчив во внешней среде. Более того, многие антибиотики не оказывают на него никакого губительного воздействия.

в мазке у женщин

Часто у женщин при взятии мазка на анализы обнаруживается повышенное количество enterococcus faecalis. Что это такое и чем чревато? Относясь к условно-патогенным, они в любом случае находятся в организме, но при увеличении их количества эти бактерии могут вызывать воспаления, если попадают в среду, несвойственную для них - к примеру, мочевыводящие пути или почки, куда они проникают из прямой кишки. В этом случае может наблюдаться бессимптомная бактериурия (повышенное содержание микроорганизма в моче). Во влагалище они могут присутствовать в незначительном количестве. Если же их больше, обычно по причине недостаточной гигиены, они вызывают воспаления.

Установлено, что и в моче, и в мазке энтерококки обычно обнаруживаются одновременно либо, после жизнедеятельности во влагалище, они начинают «обживать» и мочеполовые пути, вызывая такие заболевания, как цистит или даже пиелонефрит.

Другие причины обнаружения enterococcus faecalis в мазке у женщин - это незащищенные половые контакты и использование чужих средств гигиены или вещей больного. Установлено, что при снижении иммунитета энтерококк, который до этого присутствовал в организме в весьма скромных количествах, начинает разрастаться. Обычно снижение иммунитета происходит на фоне приема антибиотиков или других средств.

Каковы симптомы?

Женщин, у которых нашли enterococcus faecalis в мазке, беспокоят:

- Болезненное жжение при мочеиспускании, частые позывы к нему.

- Снижение либидо; женщины жалуются на практически полное отсутствие оргазма.

- Неприятно пахнущие, обильные выделения из влагалища различной консистенции (творожистые или слизистые).

- Сильные и часто повторяющиеся боли в спине.

- Боль в низу живота и в паховой области.

Также женщины страдают от общего плохого самочувствия. Наблюдается снижение работоспособности и быстрая утомляемость.

Энтерококк фекальный при беременности

Обнаруженный у беременных enterococcus faecalis - что это такое? У женщин в положении эта бактерия встречается в 5 раз чаще, так как их гормональный фон снижается наряду с иммунитетом. Наличие энтерококка фекального в моче говорит о том, что в мочевыводящих путях есть воспаление, которое требует немедленного вмешательства. Беременным следует очень тщательно подбирать антибактериальную терапию.

В первые месяцы после родов грудничок находится под тщательным присмотром врача. У ребенка также может быть обнаружено увеличенное содержание энтерококка в кале. Молодая мать может заразить ребенка и через грудное молоко.

Как лечат фекальный энтерококк?

Если обнаружен enterococcus faecalis в мазке у женщин, существует определенная схема лечения, которая включает следующие средства.

Основная терапия энтероккока фекального, в особенности учитывая его резистентность ко многим видам антибиотиков, заключается в использовании бактериофагов (буквально «уничтожителей бактерий», которые относятся к вирусам). Они встраиваются в клетку бактерии и убивают ее. Бактериофаги превосходят антибиотики меньшим количеством побочных эффектов и безопасностью для кишечника. Их зачастую назначают детям и тем, кто имеет противопоказания к приему более агрессивных средств.

Взрослым женщинам, которые не находятся в положении, назначают антибактериальные препараты - "Цефтриаксон", "Ампициллин", "Гентамицин". Энтерококки чувствительны к этим видам лекарств.

Дополнительная терапия

В качестве дополнительной терапии показаны витаминно-минеральные комплексы и средства для местного применения - свечи, влагалищные таблетки. Женщинам назначают спринцевание и физиотерапию. Спринцеваться рекомендуется растворами с добавлением в воду перекиси водорода и соды. Они снижают неприятную симптоматику (в частности, выделения) и нормализуют микрофлору влагалища.

Основная цель лечения - снизить содержание энтерококков до нормы. Если их количество не превышает ее, то они безопасны для организма и не вызывают никаких неприятных симптомов.

Сегодня мы рассмотрели enterococcus faecalis - что это такое, какие симптомы вызывает, и как устраняется эта бактерия.

Catad_tema Дисбактериоз - статьи

Симбиотические энтерококки и проблемы энтерококковой оппортунистической инфекции

В.М. Бондаренко, А.Н. Суворов

Рецензенты

:

А.Ф. Мороз

, доктор биологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ

В.Г. Лиходед

, академик Российской академии медико-технических наук, доктор медицинских наук, профессор

Введение

Энтерококки, входящие в состав нормальной микрофлоры пищеварительного тракта человека, играют важную роль в обеспечении колонизационной резистентности слизистых. В то же время они являются представителями группы условно-патогенных бактерий, способных вызывать аутоинфекцию, а при накоплении в окружающей среде – приводить к экзогенному инфицированию. В последние годы изучение энтерококков как биологических объектов и оценка их роли в физиологии и патологии человека чаще всего рассматриваются сквозь призму участия энтерококков в возникновении инфекционных заболеваний, количество которых постоянно нарастает. Однако односторонняя оценка микроорганизмов зачастую не позволяет объективно оценить их значение, так как многие из них являются составной частью нормальной микрофлоры и обязательными компонентами привычных пищевых продуктов. Обнаружение у больного энтерококков часто ставит неразрешимые вопросы перед клиницистами в плане определения врачебной тактики. Возник вопрос о безопасности применения в медицинской практике препаратов-пробиотиков, содержащих жизнеспособные симбиотические энтерококки. В данной книге мы постарались рассмотреть проблему энтерококков с разных точек зрения и объяснить причины, определяющие их способность вызывать развитие инфекционного процесса, т.е. возможность проявления патогенных свойств энтерококками различных штаммов одного и того же вида.

Общая характеристика бактерий рода Enterococcus

Энтерококки, ранее относимые к стрептококкам группы D, - многочисленная группа бактерий рода Enterococcus, включающая виды Е. faecalis, Е. faecium, Е. avium, Е. casseliflavus, Е. durans, Е. gallinarum, Е. raffinosus, Е. irae, Е. malodoratus и Е. mundtii. В клиническом материале от человека встречаются Е. faecalis, Е. faecium, Е. gilvus и E. pallens. Энтерококки содержат групповой антиген, который реагирует с антисывороткой стрептококков серогруппы D по Лэнсфилду. Энтерококки других видов, как правило, не обнаруживаются в клиническом материале от людей.

У новорожденных энтерококки выявляются уже с первых дней жизни, и в последующем на первом году, у детей, находящихся на грудном вскармливании, их уровень колеблется от 10 6 до 10 7 КОЕ/г. У детей с искусственным вскармливанием их уровень может достигать 10 8 –10 9 КОЕ/г. Популяционный уровень энтерококков в кишечнике здорового человека остается стабильным, достигая 10 7 –10 8 КОЕ/г фекалий. Энтерококкам отводится существенная роль в стимуляции местного гуморального и клеточного иммунитета, что способствует поддержанию колонизационной резистентности . Количество в кишечнике энтерококков в норме не должно превышать общее количество кишечных палочек. Различные виды энтерококков, обнаруженные у теплокровных, указанные в атласе Koneman E.W. и др. , представлены в таблице 1.

Таблица 1

. Основные представители рода Enterococcus, выделяемые от человека, животных и птиц

| Вид | Характеристика |

|---|---|

| E. faecalis | Наиболее частый изолят клинических проб из кишечника человека, обнаруживается также в кишечнике домашней птицы, крупного рогатого скота, свиней, собак, лошадей, овец и коз |

| E. faecium | Выявляется в клинических пробах от людей; более резистентен к антимикробным средствам, чем Е. faecalis; также выявляется в кишечнике разных видов животных |

| E. avium | Выделяют из кишечника птиц, собак, человека, штаммы могут иметь групповые D- и G-антигены по Лэнсфилду, образуют H2S |

| E. durans | Редкий клинический изолят: обнаруживают главным образом в молоке и других молочных продуктах |

| E. casseliflavus | Выявляют в растениях, почве и редко – в фекалиях цыплят; первоначально классифицировали как подвид Е. faecium; продуцирует желтый пигмент, подвижен; может выделяться при инфекциях у человека |

| E. gallinarum | Изолируют из фекалий цыплят; один из двух подвижных видов Enterococcus; также был изолирован при инфекциях людей, подвергавшихся гемодиализу |

| E. raffinosus | Первоначально рассматривался как Е. avium (вместе с Е. solitarius и Е. pseudoavium); назван за свою способность продуцировать кислоту из раффинозы; выделяют при инфекциях человека, включая культуры из крови, мочи и абсцессов |

| E. dispar | Первоначально считали биохимическим вариантом Е. hirae, но анализ сиквенса 16S РНК показал, что он является новым видом; обнаруживают в пробах от человека (в фекалиях, синовиальной жидкости) |

| E. flavescens | Новый, образующий желтый пигмент подвижный вид; изолирован из проб от человека (крови, абсцессов и гнойного отделяемого больных остеомиелитом) |

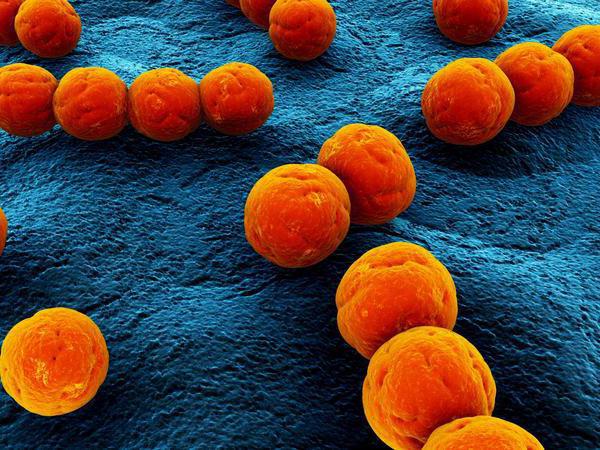

Морфологические и физиологические свойства . В мазках, приготовленных из бульонной культуры, энтерококки - грамположительные кокки, единичные, парные, в виде небольших скоплений или цепочек. При выращивании на плотной питательной среде в большей степени выражен полиморфизм, проявляющийся как в форме клеток (круглые или вытянутые, иногда в виде коккобактерий), так и в размерах (карликовые и гигантские формы, различные размеры клеток в одной паре или цепочке). Спор и капсул не образуют. Встречаются подвижные варианты, несущие от одного до четырех жгутиков. Энтерококки являются факультативными анаэробами, оптимальная температура культивирования которых составляет 35–37°С. Энтерококки осуществляют метаболизм бродильного типа, ферментируют разнообразные углеводы с образованием в основном молочной кислоты, но не газа, снижая рН до 4,2–4,6. В некоторых случаях восстанавливают нитрат, обычно лактозопозитивные.

Бактерии большинства штаммов энтерококков растут в бульоне, содержащем 6,5% раствор NaCl, при температурах от 10 до 45°С. Каталазоотрицательные, гидролизуют эскулин в присутствии 40% раствора желчи. Некоторые виды энтерококков гидролизуют пирролидонил-β-нафтиламид, за исключением Е. сесоrит, Е. columbae и Е. saccharolyticus. Все штаммы продуцируют фермент лейцинаминопептидазу. Энтерококки хорошо растут на триптиказо-соевом агаре или на агаре, приготовленном на сердечно-мозговом настое, с добавлением к ним 5% крови барана. Некоторые штаммы Е. faecalis проявляют β-гемолитические свойства на агаре, содержащем кровь кролика, лошади или человека, но оказываются негемолитическими на агаровой среде с кровью барана. Часть культур Е. durans являются β-гемолитическими независимо от типа используемой крови.

Для выделения и выращивания энтерококков существует ряд селективных сред: основа кровяного агара с азидом, азидодекстрозный бульон, KF-стрептококковый агар, М-агар для энтерококков, стрептококковый селективный агар и др. На кровяном агаре колонии энтерококков мелкие, кремовые или белые, гладкие с ровным краем, различающиеся по типу гемолиза. Почти все штаммы – гомоферментативные, газа не образуют, конечный продукт ферментации глюкозы и некоторых других углеводов - молочная кислота. Отдельные виды энтерококков разжижают желатин. У энтерококков резко выражены редуцирующие свойства: они обесцвечивают лакмус и метиленовый синий в молоке, редуцируют нитраты в нитриты.

Устойчивость к факторам внешней среды . Энтерококки высокорезистентны к различным факторам внешней среды и дезинфицирующим средствам, могут длительное время сохранять жизнеспособность на предметах домашнего обихода, в течение нескольких месяцев - на обычных агаровых косяках, выдерживают нагревание до 60°С в течение 30 минут.

Энтерококки как причина оппортунистической инфекции

Хорошо известно, что увеличение числа лиц с иммунодефицитными состояниями ведет к нарастанию случаев инфекционных процессов, вызываемых условно-патогенными микроорганизмами, в том числе и энтерококками . В последние десятилетия возросла роль двух видов энтерококков – E. faecalis и E. faeсium – как нозокомиальных патогенов в различных клиниках . Принимая во внимание увеличение числа лиц с иммунодефицитными состояниями, нельзя исключить возможное увеличение спектра видов энтерококков, причастных к патологии у человека.

Недавно была проведена оценка значения энтерококков как возбудителей послеоперационных инфекционных осложнений после операций аортокоронарного шунтирования, реконструктивных операций на сердце и трансплантации почек. Энтерококки изолировали из крови, операционного материала (клапанов сердца), мочи, отделяемого трахеи, ран, плевральной жидкости, внутрисосудистых катетеров. Было изолировано 465 штаммов энтерококков, которые встречались при воспалительных процессах у пациентов отделений трансплантации почек – в 39,8% случаев, затем по показателю высеваемости следовали пациенты реанимационного отделения – 34,6%, сердечно-сосудистой хирургии – 20,4% и материал из операционного блока – 4,2%. Наибольший пул этих микробов изолирован из мочи – в 47,7% и из трахеи – в 24,3%. Энтерококковые бактериемии регистрировались в 9,7%, имея значительный удельный вес среди грампозитивной микрофлоры – 38,5% всех изолятов. Из крови пациентов различных отделений выделено 45 штаммов (E. faecalis – 0,7%, E. faecium – 14,6%).Отмечена высокая степень резистентности энтерококков к антибиотикам .

По данным Murray B.E., в 1990 году 80–90% выделенных у человека энтерококков приходилось на долю E. faecalis и 5–10% – на E. faecium . Энтерококки, изолированные при бактериемиях, составили 38,5% от грампозитивной микрофлоры и 9,7% – от всех изолятов энтерококков. По этиологической значимости энтерококки заняли второе место после коагулазоотрицательных стафилококков. Свыше 60% тяжелых энтерококковых инфекций зарегистрированы в отделениях интенсивной терапии . Энтерококки изолированы из крови преимущественно пациентов реанимационного отделения. Другие авторы также указывают на значительную частоту энтерококковых бактериемий: 7–10%, 15,3% . Наряду с другими микробами энтерококки являются возбудителями инфекционных поражений клапанов сердца .

Значительное число штаммов энтерококков (n = 113) выделено из отделяемого трахеи пациентов с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ), что составило 24,3% от всего пула энтерококков. Эти микроорганизмы выделены только в 1,7% случаев инфекций дыхательных путей . Раневая инфекция, вызванная энтерококками, составила 3%. Наибольший пул энтерококков изолирован из мочи – 222 штамма, что составило 47,7%. Одним из основных возбудителей инфекций мочевыводящих путей является E. faecalis, занимающий второе место после кишечной палочки . Особенно опасны инфекции мочевыводящих путей, вызванные энтерококками, для больных с пересаженной почкой. У E. faecalis описан цитотоксин, вызывающий лизис эритроцитов, нейтрофилов. Штаммы, продуцирующие цитотоксин, проявляют высокую резистентность к химиотерапевтическим препаратам . Обнаружено также, что E. faecalis обладает высокой протеолитической активностью в отношении ряда белков – гидролизирует желатин, казеин, коллаген, гемоглобин и другие белки. Бактерии способны длительно персистировать в мочеполовой системе . Наиболее распространенные заболевания, вызванные энтерококками, представлены в таблице 2.

Таблица 2

. Заболевания человека, вызываемые энтерококками

Энтерококки были названы внутрибольничным патогеном 90-х годов минувшего века . Усиление их роли как нозокомиального патогена в значительной степени обуславливается множественной резистентностью к антибиотикам. Описана устойчивость энтерококков к беталактамным антибиотикам, низким дозам аминогликозидов. В последние годы стала расти их устойчивость к ванкомицину . Факторами риска для распространения ванкомицинустойчивых штаммов являются использование ванкомицина для профилактики, частое применение его для терапии инфекционных осложнений, использование цефалоспоринов III поколения, длительные сроки госпитализации и тяжелое течение заболевания .

Роль энтерококков как экзогенного источника инфекции определяется тем, что они длительно сохраняют жизнеспособность на объектах внешней среды, даже в присутствии антисептических растворов. Одной из основных причин распространения энтерококков в стационарах является присущая им природная резистентность к некоторым часто применяемым антибиотикам, в частности к аминогликозидам и цефалоспоринам III поколения, вследствие их селективного давления при назначении больным . Широко распространена резистентность к хлорамфениколу, эритромицину, тетрациклину и клиндамицину. Чувствительные к ванкомицину до 80-х годов прошлого столетия энтерококки к настоящему времени все чаще замещаются ванкомицинрезистентными штаммами. За последние 20 лет заболеваемость, вызванная данными штаммами энтерококков в детских стационарах, возросла более чем в 20 раз . Энтерококки были высокоустойчивы к цефалоспоринам I и II поколений, фторхинолонам, амногликозидам, а также к оксолиновой кислоте. Среди клинических изолятов 70% и более штаммов E. faecalis были чувствительны к ванкомицину, амоксициллину/клавулановой кислоте, имипенему, нитрофурантоину; 51–70% штаммов E. faecium были чувствительны к ванкомицину, нитрофурантоину и нитроксолину .

Интенсивные исследования последних лет позволили установить, что данные бактерии синтезируют существенное количество веществ, так называемых факторов вирулентности, способствующих развитию инфекционного процесса. К таким факторам можно отнести поверхностные белки, участвующие в процессе адгезии и инвазии, экскретируемые белки и токсины, обеспечивающие повреждение тканей хозяина, белки, обуславливающие устойчивость к антибиотикам, а также факторы, индуцирующие воспаление (табл. 3).

При этом нельзя не отметить, что многие из так называемых факторов патогенности энтерококков являются необходимыми компонентами их функционирования, обеспечивающими их существование в свойственной им экосистеме, и не связаны напрямую с повреждением тканей хозяина или подавлением системы иммунитета. Так, адгезины жизненно необходимы для нормальной колонизации в желудочно-кишечном тракте, а гидролаза желчных кислот повышает их шансы выжить в двенадцатиперстной кишке. Детальный молекулярно-генетический анализ вирулентных штаммов энтерококков показал, что большинство генов вирулентности локализовано достаточно компактно на геноме данных штаммов. В настоящее время достаточно хорошо установлено, что участки генома с генами вирулентности являются мобильными элементами и могут передаваться от одного штамма другому. Данные генетические элементы, называемые «островами» патогенности, могут содержать различный набор генов вирулентности, включая гены устойчивости к антибиотикам . Большинство исследователей полагает, что именно данные гены наиболее важны для развития энтерококкового инфекционного процесса . На «островах» патогенности обнаруживают комплекс генов цитолизинов cyl, ген адгезина esp, ген поверхностно экспрессируемой сериновой протеиназы spr, гидролазы желчных bhs, гены устойчивости к ванкомицину и ряд других. Однако достоверной связи между каким-либо из факторов в геноме и развитием инфекции показать до сих пор не удалось.

Таблица 3

. Факторы патогенности энтерококков

| Функция | Фактор | Ген(ы) | Литература |

|---|---|---|---|

| Адгезия и колонизация | Капсула Адгезин Еsp Адгезин Asa Фактор агрегации Адгезин EfaA Рецептор коллагена | cps asa1, 373 esp agg efaA ase | Bentley et al., 2006 Hancock et al., 2002 Nallapareddy et al., 2000 Bensing, Dunny, 1993 Creti et al., 2004 |

| Пенетрация, колонизация, повреждение тканей | Желатиназа Сериновая протеиназа Fsr-регулятор Гиалуронидаза Цитолизин | gelE spr fsr сyl | Qin et al., 2000 Tacao et al., 1997 Gilmore, 1990 Nakayama et al., 2006 Danny et al., 1978 |

| Устойчивость к антибиотикам и микробицидным факторам организма и ингибиция других бактерий | Устойчивость к антибиотикам. Фактор устойчивости к желчным кислотам | tetM, vanA, B, C eryA, B bsh glsB | Roberts et al., 2005 Evers et al., 1993 Manson et al., 2003 Oh et al., 1998 Begley et al., 2005 Dashkevicz et al., 1989 Nannini et al., 2005 Giard et al., 2002 |

| Гемолиз, токсигенность, бактериоциногенность | Гемолизины Цитолизины и бактериоцины Феромоны | hly cylA, B, M cpd, cob, ссf | Ike, Clewell, 199 2 Gilmore et al., 1994 Nakayama et al., 2006 Dunny et al., 1979 |

Есть ли польза от энтерококков?

Все сказанное выше указывает на существенную роль энтерококков в развитии инфекционных процессов и может определять отношение клиницистов к данным бактериям. Самым простым решением было бы элиминировать энтерококки из нашей экосистемы. Однако простые решения не всегда возможны. Дело в том, что энтерококки различных видов являются естественными обитателями нашего организма, они одними из первых колонизируют организм новорожденных, а система врожденного иммунитета не распознает их как врагов. Более того, практически все птицы и млекопитающие в норме колонизированы энтерококками (табл. 4). В соответствии с существующими стандартами в норме в толстом кишечнике должно обитать от 10 7 до 10 8 жизнеспособных клеток энтерококков на грамм . Наиболее частыми представителями энтерококков, колонизирующих человеческий организм, являются энтерококки двух видов – E. faecium и E. faecalis. Благодаря уникальной даже для бактерий жизнеспособности (устойчивость к низким значениям рН, к желчным кислотам, к широкому диапазону температур) энтерококки обитают практически во всех отделах кишечника, часто обнаруживаются во влагалище и желудке . Энтерококки как естественные обитатели кишечника принимают самое активное участие в происходящих там метаболических процессах, синтезе витаминов, гидролизе сахаров, в частности лактозы, деконъюгировании желчных кислот, элиминации патогенных бактерий. Количественное содержание энтерококков в кишечнике находится в строгом соответствии с уровнем содержания других индигенных бактерий, в частности кишечных палочек, лактобацилл и бифидобактерий . Энтерококки являются эффективными иммуностимуляторами, способными поддерживать адекватный для нормальной работы системы врожденного иммунитета уровень цитокинов широкого спектра.

Таблица 4

. Частота обнаружения энтерококков у млекопитающих и птиц

| Вид энтерококков | Человек | Крупный рогатый скот | Свинья | Птица |

|---|---|---|---|---|

| E. faecalis | ++ | (+) | + | ++ |

| E. faecium | ++ | ++ | + | ++ |

| E. durans/hirae | (+) | – | (+) | (+) |

| E. gallinarum | (+) | – | (+) | – |

| E. casseliflavus | (+) | – | + | – |

| E. cecorum/columbae | – | + | – | + |

Будучи столь широко распространенными в природе и обладая важной способностью гидролизовать ряд сахаров, включая лактозу (энтерококки, как лактококки, лактобациллы и целый ряд других бактерий, относятся к молочнокислым микроорганизмам), энтерококки широко и с давних пор используются в производстве пищевых продуктов. Так, энтерококки необходимы в сыроварении (табл. 5), применяются для приготовления целого ряда мясных продуктов, ферментированных продуктов на основе сои и зерновых. Основной причиной, объясняющей столь широкое применение энтерококков в пищевой промышленности, помимо их высокой устойчивости к воздействию кислот, солей и высокой температуры является их способность эффективно подавлять болезнетворные бактерии в самих пищевых продуктах. Незначительное содержание энтерококков в колбасах, сырах и мясном фарше не позволяет размножаться в пищевых продуктах таким микроорганизмам, как стафилококки, листерии и кишечные палочки. Основная причина антагонистической активности энтерококков – их способность продуцировать короткие пептиды – энтероцины. Данные пептиды, которые чаще всего относятся к педиоциноподобным бактериоцинам второго класса , способны при контакте с бактерией вызывать повреждение клеточной стенки с последующей гибелью клетки. По-видимому, механизм повреждающего действия энтероцинов сходен с таковым, детально изученным у таких лантибиотиков, как низин и мерзацидин . В настоящее время подробно изучены структура и механизм действия лактицина, синтезируемого, как и лантибиотик низин, бактериальными клетками Lactococcus lactis. Недавно обнаруженный у лактококков новый лактицин 3147 состоит из двух пептидов – LtnA1 и LtnA2, синергическое действие которых обуславливает антибиотическую активность в наномолярной концентрации. Полагают трехступенчатую модель механизма повреждающего действия лактоцина 3147:

- пептид LtnA1 взаимодействует с липидом II мембраны клетки-мишени,

- затем иммобилизованный на липиде II компонент лактоцина LtnA1 взаимодействует с компонентом LtnA2, образуя двукомпонентный комплекс,

- далее С-терминальный конец двукомпонентного комплекса транслоцирует в мембрану с формированием поры, через которую из пораженной клетки выходит наружу содержимое ее цитоплазмы .

Следует отметить, что энтероцины широко распространены среди штаммов энтерококков, список которых приведен в таблице 6.

Таблица 5

. Штаммы энтерококков, применяемые в пищевой промышленности

| Штамм энтерококков | Вид пищевого продукта | Ссылка |

|---|---|---|

| E. faecalis B114 | Сыр «камамбер» | Sulzer, Busse, 1991 |

| E. faecium 7C5 | Сыр Taleggio | Giraffa et al., 1995 |

| E. faecalis INIA 4 | Сыр Manchego | Joosten et al., 1995 |

| E. faecalis INIA 4 | Сыр Hispano | Garde et al., 199 7 |

| E. faecalis INIA 4 | Сыр Manchego | Nunez et al., 1997 |

| E. faecalis INIA 4 | Сыр Hispano | Oumer et al., 2001 |

| E. faecium CCM 4231 | Сыр Saint-Paulin | Laukova et al., 2001 |

| E. faecium CCM 4231 | Callewaert et al., 2000 | |

| E. faecium RZS C13 | Испанская колбаса холодного копчения | Callewaert et al., 2000 |

| E. faecium CTC49 2 | Колбаса твердого копчения | Aymerich et al., 2000 |

| E. faecium CTC49 2 | Копченая свинина | Aymerich et al., 2002 |

| E. faecalis TAB 28 | Творог | Rodriguez et al., 2001 |

| E. faecium RZS C5 | Сыр Cheddar | Foulquie Moreno et al., 2003 |

| E. faecium DPC 1146 | Сыр Cheddar | Foulquie Moreno et al., 2003 |

| E. faecium FAIR-E 198 | Сыр «фета» | Sarantinopoulos et al., 2002 |

| E. casseliflavus IM 416K1 | Итальянская колбаса (Cacciatore) | Sabia et al., 2003 |

Таблица 6

. Некоторые энтероцины, выделенные из энтерококков

| Энтероцин | Применение | Ссылка |

|---|---|---|

| Enterocin 226 NWC | Сыр Mozzarella | Villani et al., 1993 |

| Enterocin 4 | Молочная промышленность | Rodriguez et al., 1997 |

| Enterocin CCM 4231 | Корм для скота | Laukova et al., 1998 |

| Enterocin CCM 4231 | Соевое молоко | Laukova, Czikkova, 199 |

| Enterocin CCM 4231 | Сосиски Hornad salami | Laukova et al., 199 |

| Enterocin CCM 4231 | Брынза | Laukova, Czikkova, 2001 |

| Enterocin CRL 35 | Козий сыр | Farias et al., 199 |

| Enterocin CRL 35 | Мясные продукты | Vignolo et al., 2000 |

| Enterocin CTC 49 2 | Мясные продукты | Aymerich et al., 2000 |

| Enterocin CTC 49 2 | Свинина копченая | Aymerich et al., 2002 |

| Энтероцины А и В | Закваска «Авена» | Суворов и др., 2003 |

Энтерококки в составе препаратов и продуктов – пробиотиков

Полезные для человека свойства энтерококков (высокая антагонистическая активность в отношении патогенной микрофлоры, участие в формировании и поддержании иммунитета, участие в нормальном пищеварении, противовоспалительные свойства, витаминообразование) определили их частое использование в медицине в качестве пробиотиков. Под пробиотиками в настоящее время понимают препараты или пищевые продукты, содержащие живые бактерии, которые после попадания в человеческий организм оказывают благотворное воздействие, в первую очередь за счет восстановления нормального микробиоценоза кишечника .

Таким образом, пробиотики, содержащие жизнеспособные энтерококки, могут входить в состав пищевых продуктов или фармакологических препаратов. Бактерии, входящие в состав пробиотиков, должны быть способными сохранять жизнеспособность при прохождении желудочно-кишечного тракта, должны подавлять развитие патогенных бактерий, положительно влиять на собственную микрофлору человеческого организма и быть безопасными для человека . Наиболее часто в качестве пробиотиков используют молочнокислые бактерии Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis, Leuconostoc mesenteroides, Propionibacterium freudenreichii, Pediococcus acidilactici, Sporolactobacillus inulinus, Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae или Saccharomyces boulardii 37, 42]. Благодаря широкому распространению в природе энтерококки на основе штаммов E. faecium и E. faecalis применяют не только для человека, но и для животных. Так, в 2004 году девять различных штаммов E. faecium были утверждены European Commission (EC) для применения на животных.

Одним из наиболее хорошо исследованных штаммов является E. faecium SF68, который входит в состав ряда фармакологических препаратов. Данный штамм проявил эффективность в клинических исследованиях при лечении диареи, вызванной приемом антибиотиков , а также диареи у детей . E. faecium SF68 в клинических исследованиях, проведенных в Бельгии, продемонстрировал эффективность при острой диарее у взрослых . Прием данного пробиотика позволял сокращать продолжительность острой диареи на один – три дня. E. faecium SF68 эффективен и при лечении животных. Так, включение данного штамма в состав корма для собак существенно улучшало как гуморальный, так и клеточный иммунитет . Кисломолочный продукт, содержащий E. faecium SF68 (GAIO, MD Foods, Aarhus, Denmark), в течение длительного времени продается в Дании, причем его исследования показали гипохолестеринемический эффект . В аналогичных исследованиях, проведенных в России с пробиотиком, содержащим штамм E. faecium L3, на больных с хроническими гепатитами, было также показано существенное улучшение целого ряда биохимических параметров, включая уровень холестерина крови и билирубина . Пробиотический продукт, приготовленный на основе соевого молока, содержащий штамм E. faecium CRL 183 в сочетании с Lactobacillus jugurti, также существенно снижал уровень холестерина. Использование другого штамма – E. faecium PR88 (E. faecium Fargo 688® from Quest International, Naarden, Netherlands) продемонстрировало положительное влияние энтерококков у больных с синдромом раздраженной толстой кишки . Данный штамм был добавлен в состав закваски для приготовления пробиотического сыра «чэддер».

Длительный прием (56 недель) пробиотика на основе штамма E. faecium М-74 добровольцами пожилого возраста с патологиями сердца существенно улучшал показатели функционирования сердечно-сосудистой системы, а также иммунологические параметры, характеризующие степень развития атеросклероза . Накоплен существенный опыт длительного клинического применения пробиотика Линекс® (фирма Lek, Словения). Одна капсула Линекс содержит живые лиофилизированные бактерии: не менее 1,2×10 7 Bifidobacterium infantis var. liberorum, Lactobacillus acidophilus и Enterococcus faecium. Входящие в состав пробиотика энтерококки, бифидобактерии и лактобациллы поддерживают и регулируют физиологическое равновесие кишечной микрофлоры и обеспечивают ее физиологические функции (антимикробную, витаминообразующую, пищеварительную) во всех отделах кишечника. Показания: лечение дисбактериозов различной этиологии. Линекс может быть назначен одновременно с антибиотиками и химиотерапевтическими препаратами. Дозы и применение: грудные дети и дети до 2-х лет – по 1 капсуле три раза в день; дети от 2-х до 12 лет – по 1 или 2 капсулы три раза в день; взрослые – по 2 капсулы три раза в день. Длительность лечения зависит от причины развития дисбактериоза и индивидуальных особенностей . Обычный курс применения Линекса – 2–4 недели.

Позитивный эффект пробиотика Симбиофлор (Германия), содержащего энтерококки, подтвержден на огромном клиническом материале (более 2000 пациентов). Препарат был эффективным при таких заболеваниях, как хронический тонзиллит, хронический синусит, хронический бронхит, синдром раздраженного кишечника, острый энтерит (Руш К., Руш Ф. Микробиологическая терапия. – М.: Арнебия, 2003).

Штамм E. faecium Walthers ECOFLOR (Walthers Health Care, Den Haag, Netherlands) проявлял эффективность при диарее, активно подавлял листерии за счет продукции энтероцинов и снижал уровень холестерина крови у пациентов. Исследования данного штамма показали также его противоопухолевый эффект. Интересно, что российский штамм E. faecium L3 также оказался мощным продуцентом энтероцинов А и В, подавляющих как грамположительные, так и грамотрицательные патогенные бактерии . Высокая антагонистическая активность данных энтероцинов позволила существенно ускорить эрадикацию патогенных штаммов H. pylori из желудка и двенадцатиперстной кишки . Благотворный эффект приема данного штамма в составе пробиотиков был также продемонстрирован при лечении онкологических больных .

Естественным вопросом, беспокоящим клиницистов, которые назначают пробиотики на основе энтерококков, является опасение, что пробиотический энтерококк после приема будет колонизировать желудочно-кишечный тракт интенсивнее, чем естественные обитатели, и в какой-то момент приобретет устойчивость к антибиотикам (в первую очередь – к ванкомицину) либо набор генов вирулентности. Данное опасение, имеющее под собой логическое основание, при ближайшем рассмотрении представляется фантастическим по целому ряду причин.

Во-первых, молочнокислые энтерококки, входящие в состав пробиотиков, не адаптированы к длительной персистенции в человеческом организме, являясь в своей основе производственными штаммами, исходно селекционированными для создания пищевых продуктов. Так, пробиотический штамм L3 в условиях эксперимента уже через две недели после окончания приема полностью элиминируется из организма . Данное наблюдение указывает на низкую вероятность колонизации пробиотиками такого рода даже в случае передачи им генов лекарственной устойчивости.

Во-вторых, учитывая естественную концентрацию энтерококков в кишечнике человека – 107–108 на грамм кишечного содержимого, нетрудно подсчитать, что для введения сколько-нибудь значимого количества пробиотиков, сравнимого с количеством собственных энтерококков, нужно в сотни раз увеличивать дозы приема. Так, предлагаемая дозировка пробиотика Линекс составляет 0,1–0,2% от естественного количества энтерококков.

В-третьих, исследования штаммов энтерококков, используемых в качестве пробиотиков, выявили их низкий уровень генетической компетентности по сравнению с индигенными штаммами, что также снижает риск приобретения новых генетических маркеров . И что особенно важно, штаммы энтерококков, используемые в клинике, наиболее тщательно отбираются в плане их безопасности, начиная с экспериментов на лабораторных животных и заканчивая наблюдениями за больными. Исследования молочнокислого продукта, содержащего E. faecium SF68, в плане возможной передачи данному штамму устойчивости к ванкомицину, проведенное на добровольцах, не выявили ни одного случая приобретения данного признака штаммом пробиотика . В настоящее время наиболее достоверным критерием, позволяющим охарактеризовать энтерококки в плане их потенциальной патогенности, является наличие у энтерококкового штамма набора генов патогенности (см. табл. 3). Большинство генов патогенности (например, комплекс генов цитолизинов) обнаруживается только у бактериальных клеток Enterococcus faecalis, причем последние располагаются на геноме в пределах «островов» патогенности . У штаммов E. faecium частота обнаружения генов патогенности существенно ниже – наиболее часто удается обнаружить либо гены, кодирующие синтез факторов адгезии, либо гены устойчивости к антибиотикам . Обнаружена закономерная связь между наличием в штаммах энтерококков тех или иных генов патогенности и характером течения патологического процесса . При этом штаммы энтерококков – представители нормальной микрофлоры практически никогда не содержали генов цитолизинов при достаточно высоком содержании факторов адгезии . Энтерококки же, выделенные из пищевых продуктов или штаммов пробиотиков, оказались практически свободными от генов факторов патогенности, за исключением наличия гена gelЕ . В аналогичном исследовании коллекции патогенных штаммов энтерококков по сравнению с пробиотическим штаммом L3 было показано, что данный штамм также не содержит генов патогенности, выбранных для исследования . В недавно проведенном исследовании клинических штаммов энтерококков (собственные данные авторов), выделенных от больных, принимавших пробиотик Линекс, было установлено, что ни один из этих штаммов не имел генетических характеристик, свойственных штамму E. faecium, входящему в состав препарата Линекс, а бактерии пробиотического штамма не содержали известных генов патогенности, детектируемых с помощью ПЦР (табл. 7).

Таблица 7

. Анализ клинических штаммов энтерококков на предмет наличия генов патогенности

| Образец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | К |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Праймеры | ||||||||||||||||

| E. faecalis | + | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | + | + | + | – | – |

| E. faecium | + | + | – | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | – | +/–* | – |

| gelE | + | +/*– | – | – | – | – | +/–* | – | – | – | + | + | + | + | – | – |

| еsp | + | + | – | – | – | – | – | – | + | – | +/–* | +/–* | – | – | – | – |

| sprE | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | – | – | – |

| fsrB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | – | – | – |

| аsa1 | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | +/–* | + | + | – | – |

| cylA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| cyIM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| efaA | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | – | – | – |

Как уже отмечалось, энтерококки с давних времен применяются для производства и сохранения пищевых продуктов – за счет их способности ферментировать лактозу и угнетать развитие патогенных бактерий. В настоящее время российские исследователи пытаются выделить пробиотические и пищевые энтерококки в новый вид микроорганизмов – Enterococcus lactis .

Послесловие

Приведенные нами данные литературы указывают на неоднозначную роль энтерококков в жизни человека. Энтерококки широко распространены в природе. Они являются представителями резидентной нормальной микрофлоры человека и животных, встречаются в пищевых продуктах, воде, растениях, у животных, птиц и насекомых. У людей, как и у животных, они обитают в кишечнике, женском генитальном тракте, реже в уретре мужчин, могут колонизировать слизистые оболочки полости рта и кожу, особенно в условиях стационаров.

Некоторые штаммы данных микроорганизмов, приобретя ряд признаков патогенности, могут вызывать серьезные инфекционные заболевания, а другие штаммы служат необходимым компонентом нормального микробиоценоза. Ключевым критерием для отдифференцировки энтерококков, полезных для человека, от энтерококков патогенных является наличие или отсутствие у штамма энтерококков набора генов патогенности.

Важное значение имеет определение у клинических изолятов Е. faecalis и Е. faecium генов, контролирующих синтез известных факторов патогенности: Esp, Asa1 и EfaA – поверхностные белки, участвующие в процессе адгезии и инвазии; CylA и CylM – цитолизины; GelE – желатиназа; SprE – сериновая протеиназа и FsrB – феромон. Некоторые штаммы Е. faecalis обладают гиалуронидазной активностью. Энтерококковый цитолизин поражает эритроциты и некоторые эукариотические типы клеток, в то время как бактериальный феромон является низкомолекулярным пептидом, способствующим конъюгативной передаче плазмидной ДНК от штамма к штамму. Существует предположение, что этот феромон может действовать как хемоаттрактант для нейтрофилов, способствуя усилению воспалительного ответа на инфекцию. Более того, у клинических штаммов E. faеcalis обнаружена плазмида, кодирующая синтез поверхностного белка, сообщающего способность энтерококкам к интернализации клетками кишечного эпителия, культивируемыми in vitro .

Следует указать, что энтерококки редко являются причиной инфицирования у здоровых лиц. Только при значительном снижении резистентности макроорганизма, и особенно при травмах кишечника или мочеполового тракта в результате инструментальных исследований, они могут проникать в стерильные в нормальных условиях органы и ткани организма хозяина, вызывая оппортунистические инфекции мочевыводящих путей, бактериемию, сепсис, подострый септический эндокардит, инфекции желчных путей или абсцессы в брюшной полости.

Лабораторная диагностика . Для выделения энтерококков применяют стандартные методы получения проб крови, мочи, отделяемого ран и других видов клинического материала, используя при необходимости стерильные ватные тампоны. Для доставки материала в лабораторию возможно использование любой транспортной среды или сухого тампона. Посев проб должен быть осуществлен как можно скорее после их получения, предпочтительнее в течение одного часа. Лабораторную диагностику энтерококковых инфекций осуществляют с использованием бактериологического метода исследования, предусматривающего посев патологического материала на питательные среды с последующим выделением чистых культур, подозрительных на энтерококки. Используют энтерококк-агар производства ГНЦ ПМ (Оболенск) или производства ФГУП «Аллерген» (Ставрополь), Enterococcus Agar или HiCrome UTI Agar (М1353) фирмы HiMedia (Индия). Следует отметить, что на чашках с хромогенным агаром HiCrome UTI возможно дифференцировать одновременно колонии Enterococcus faecalis (голубовато-зеленого цвета), Escherichia coli (пурпурного цвета), Staphylococcus aureus (бесцветные колонии) и Klebsiella pneumoniae (мукоидные колонии голубого цвета). Для последующей видовой идентификации колонии, типичные для энтерококков, отвивают на азидовый агар. Выделенные штаммы дифференцируют с гемолитическими и зеленящими стрептококками. Идентификацию проводят с помощью физиолого-биохимических тестов.

Первый день: посев поступившего на исследование клинического материала производят принятыми при диагностике стрептококковых инфекций методами с использованием питательных сред.

Второй день:

- просматривают первичные посевы на чашках с кровяным агаром. Энтерококки образуют мелкие кремовые или белые, круглые, с ровными краями глянцевые колонии с α-, β-гемолизом или негемолитические;

- из колоний с признаками, характерными для энтерококков, бактериологической петлей берут небольшое количество материала и готовят мазки для окраски по Граму. При микроскопическом исследовании энтерококки представляют собой грамположительные полиморфные кокки, располагающиеся короткими цепочками или небольшими скоплениями, что определяет необходимость дифференцировать их с гемолитическими и зеленящими стрептококками;

- колонии, характерные для энтерококков, высевают и в бульон для получения чистой культуры, необходимой нейшей идентификации.

Идентификация видовой принадлежности энтерококков

Первый день: суточную бульонную культуру энтерококка

- на желчно-щелочной агар (ЖЩА);

- в молоко с 0,1% раствором метиленового синего.

Второй и третий дни:

- если на ЖЩА есть рост в виде круглых, блестящих, синеватого цвета, слегка выпуклых колоний, которые случаев появляются на третьи сутки инкубирования при 37°С, исследуемая культура подозрительна на

- в пробирках с молоком энтерококки редуцируют вследствие чего уже через 16–20 часов после посева в термостате цвет среды изменяется с голубого на Способность микробных культур к росту на ЖЩА 0,1% раствором метиленового синего в молоке указывает ность исследуемой культуры к энтерококкам. Идентификация принадлежности энтерококков и определение спектра к антибактериальным препаратам и действию лечебного могут быть необходимы для назначения больному адекватной иногда и в эпидемиологических целях. Известно, что проявляют более выраженную резистентность к пенициллину циллину, чем культуры Е. faecalis. Резистентность к наиболее часто определяется у Е. faecium. Идентификацию рококков осуществляют с помощью биохимических тестов. Более 80% энтерококков реагируют с антисывороткой по Лэнсфилду.

Молекулярно-генетическая идентификация ДНК

Используются праймеры к трем группам генов:

- для видовой идентификации – позволяющие дифференцировать штаммы E. faecium и Е. faecalis;

- гены поверхностных белков-адгезинов (esp, asa1, efaA);

- гены, кодирующие синтез цитолизинов (cylA, cylM), желатиназы (gelE), сериновой протеиназы (sprE) и феромона (fsrB).

Выбор данных праймеров обусловлен принятыми в современной научной литературе стандартными подходами, позволяющими отличить патогенные штаммы энтерококков от апатогенных.

Таблица 8

. Праймеры, используемые для выявления генов, ассоциированных с патогенностью энтерококков

| Название гена | Последовательность ДНК праймеров (5’ to 3) | Размер ампликона (нп) |

|

|---|---|---|---|

| gelE | gelE 1 | ACCCCGTATCATTGGTTT | 419 |

| gelE 2 | ACGCATTGCTTTTCCATC | ||

| esp | esp 1 | TTGCTAATGCTAGTCCACGACC | 93 |

| esp 2 | GCGTCAACACTTGCATTGCCGAA | ||

| sprE | sprE 1 | GCGTCAATCGGAAGAATCAT | 233 |

| sprE 2 | CGGGGAAAAAGCTACATCAA | ||

| fsrВ | fsrB 1 | TTTATTGGTATGCGCCACAA | 316 |

| fsrB 2 | TCATCAGACCTTGGATGACG | ||

| asa1 | asa1 1 | CCAGCCAACTATGGCGGAATC | 529 |

| asa1 2 | CCTGTCGCAAGATCGACTGTA | ||

| cylA F | t56 | ACTCGGGGATTGATAGGC | 688 |

| R | GCTGCTAAAGCTGCGCTT | ||

| E. faecalis | F t54 | TCAAGTACAGTTAGTCTTTATTAG | 941 |

| R | ACGATTCAAAGCTAACTGAATCAGT | ||

| E. faecium | F t54 | TTGAGGCAGACCAGATTGACG | 658 |

| R | TATGACAGCGACTCCGATTCC | ||

| cylM | F | GATTGGAATGTGGGAATCCTAA | 825 |

| R | ACTTCCGGCAACCTTTAGTGTA | ||

| efaA | F | CGTTAGCTGCTTGCGGGAATC | 735 |

| R | CCATACTACGTTTATCGACAC | ||

Лечение и профилактика . Многочисленные исследования свидетельствуют о свойственной энтерококкам резистентности к широкому спектру антибактериальных препаратов. Чувствительность к действию антибиотиков двух наиболее часто выделяемых при инфекциях человека видов - Е. faecalis и Е. faecium - различна. Известно, что около 90% штаммов Е. faecalis и около 50% штаммов Е. faecium чувствительны к ампициллину. При резистентности энтерококков к ампициллину необходимо использовать ванкомицин. Неосложненные инфекции мочевыводящих путей лечат ампициллином, тетрациклином или хинолонами. При системных инфекциях энтерококковой природы, опасных для жизни, целесообразно использовать антибиотики, действующие на клеточную стенку, такие как пенициллин, ампициллин или ванкомицин, в сочетании с аминогликозидами (гентамицином или стрептомицином) или хлорамфениколом. Однако выбор наиболее эффективной комбинации антибиотиков для лечения системных энтерококковых инфекций возможен только после предварительного определения in vitro антибиотикорезистентности выделяемых в каждом конкретном случае культур энтерококков. Интенсивная терапия антибиотиками, не эффективными в отношении энтерококков, может способствовать возникновению генерализованных энтерококковых инфекций, уничтожая нормальную микрофлору, конкурирующую с энтерококками, с одной стороны, и оказывая иммуносупрессивное действие - с другой. Учитывая рост в последние годы внутригоспитальных инфекций, вызываемых полирезистентными энтерококками, появляющимися в результате селекции в связи с широким использованием антибиотиков в стационарах, важнейшим фактором предупреждения нозокомиальных энтерококковых инфекций следует признать четко обоснованное применение антибиотиков.

Пробиотические препараты . Энтерококки и кишечные палочки явились основой первых препаратов-пробиотиков, производство которых было налажено в Европе в середине 20-х годов прошлого столетия. Следует отметить, что при заселении кишечника колиподобной микрофлорой и энтерококком наблюдается образование колоний только на поверхности слизистой оболочки, выявляемых гистологически (Savage et al., 1968). В настоящее время существует довольно большая группа пробиотических препаратов, включающих симбиотические штаммы энтерококков и оказывающих благотворное воздействие на человеческий организм.

Особенно ценными свойствами этерококков являются:

- высокая антагонистическая активность в отношении патогенной микрофлоры,

- участие в формировании и поддержании иммунитета,

- участие в нормальном пищеварении,

- противовоспалительные свойства,

- витаминообразование,

- восстановление нормального микробиоценоза кишечника .

Ярким представителем энтерококксодержащих средств, представленных на российском рынке, является препарат Линекс, высокая пробиотическая эффективность которого подтверждена длительным опытом клинического применения как в нашей стране, так и за рубежом.

Литература

Энтерококки в классификации бактерий

По принятой ранее классификации энтерококки относились к стрептококкам

класса D и, например, Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium

назвались Streptococcus faecalis

и Streptococcus faecium.

По

современной классификации род Enterococcus входит в семейство

Enterococcaceae, порядок Lactobacillales, класс Bacilli, тип Firmicutes,

царство Бактерии.

В род Enterococcus входят следующие виды энтерококков:

- faecium (энтерококк фециум)

- Enterococcus pallen1s

- Enterococcus avium

- Enterococcus casseliflavus

- Enterococcus durans

- Enterococcus gallinarum

- Enterococcus raffinosus

- Enterococcus irae

- Enterococcus malodoratus

- Enterococcus mundtii и другие.

Энтерококк - важнейший представитель микрофлоры человека

Энтерококки не образуют спор и капсул. Они имеют овальную форму и размер 0,6–2,0 на 0,6–2,5 мкм. Энтерококки являются факультативными анаэробами, способными использовать энергию брожения и, поэтому, жить и при больших, и при ничтожных количествах кислорода. Энтерококк растет при температуре от 10 до 45° С, но температура от 35 до 37° С для него наиболее оптимальна. Энтерококк осуществляет метаболизм бродильного типа, ферментируют разнообразные углеводы с образованием в основном молочной кислоты, но не газа, снижая кислотность среды до 4,2–4,6. Энтерококки высокорезистентены к различным факторам внешней среды и дезинфицирующим средствам, могут длительное время сохранять жизнеспособность на предметах домашнего обихода, выдерживают нагревание до 60° С в течение 30 минут.Энтерококки, с одной стороны, являются возбудителями инфекций мочевыводящих путей, интраабдоминальных инфекций, инфекций органов малого таза, раневых инфекций, эндокардита, на их долю приходится существенное количество внутрибольничных инфекций (6 % от всех внутрибольничных инфекций мочевыводящих путей, 12 % - раневых инфекций и 9 % - внутрибольничных инфекций кровотока). С другой стороны, энтерококки входят в состав нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека и многих позвоночных, играют важную роль в обеспечении колонизационной резистентности слизистой оболочки. Энтерококки колонизируют преимущественно тонкую кишку, но также в заметном количестве встречаются в толстой кишке, губчатой части мочеиспускательного канала, в половых органах и, иногда, в полости рта.

В клиническом материале 80–90 % от всех выделенных у человека энтерококков составляют Enterococcus faecalis. На втором месте Enterococcus faecium -5 –10 %, остальные энтрококки относятся к Enterococcus gilvus и Enterococcus pallens (Бондаренко В.М., Суворов А.Н. Симбиотические энтерококки и проблемы энтерококковой оппортунистической инфекции).

В количественном отношении в толстой кишке энтерококки составляют менее 1 % от общего числа бактерий, проигрывая, например, бифидобактериям примерно в 100 раз или более. У детей раннего возраста количество энтерококков на 1 г фекалий 10 6 -10 7 , у взрослых - 10 7 -10 8 , у пожилых - 10 6 -10 7 .

Энтерококки заселяет кишечник человека в первые дни жизни, причём это заселение происходит более активно у детей, находящихся на грудном вскармливании.

Энтерококки часто вызывают инфекции мочеполовых органов, особенно у пациентов, принимавших антибиотики и подвергавшихся инструментальным исследованиям. Наиболее патогенны для человека Enterococcus faecalis (фекальный энтерококк), Enterococcus faecium (энтерококк фэциум) и Enterococcus durans. К энтерококковой инфекции предрасполагают пожилой возраст, тяжелые заболевания, нарушения барьерной функции кожи и слизистых, подавление нормальной микрофлоры антибиотиками. Кроме того, за последние три десятилетия энтерококки приобрели резистентность практически ко всем известным классам антимикробных препаратов.

Энтерококки в составе лекарств, БАДов и пробиотиков

Энтерококки являются активным ингредиентом некоторых лекарственных средств-пробиотиков, предназначенных для лечения дисбактериоза и восстановления нормальной микрофлоры кишечника. В частности, в лекарственные препараты-пробиотики Бифифом, (фирма-изготовитель Ferrosan), Линекс (изготовитель Lek) и Bioflorin (изготовитель Cerbios-Pharma) включён специально подобранный, отличающийся высоким уровнем антибиотикорезистентности и непатогенности штамм Enterococcus faecium SF68, в геноме которого отсутствуют известные для патогенных клинических изолятов энтерококков гены вирулентности.Беззародышевый водный субстрат продуктов обмена веществ Enterococcus faecium DSM 4086 входит в состав противодиарейного лекарства Хилак форте.

Для включения в пробиотики обычно используют штаммы энтерококков, исходно селекционированные для создания пищевых продуктов. Эти штаммы не приспособлены к длительному пребыванию в организме человека и за одну-две недели полностью выводятся из него.

СанПиН 2.3.2.2340-08, утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 18 февраля 2008 г. № 13 разрешает к использованию в пищевой промышленности энтерококки Enterococcus durans и Enterococcus faecium.

Энтерококки при анализе кала на дисбактериоз

Количество энтерококков в кале исследуют при анализе на дисбактериоз. Норма: у детей до года - от 10 5 до 10 7 энтерококков (колониеобразующих единиц) на 1 г кала, от 10 5 до 10 8 энтерококков для пациентов от года до 60 лет и от 10 6 до 10 7 - для пациентов старше 60 лет. При этом абсолютное большинство среди других энтерококков составляют фекальные энтерококки.

Количество энтерококков в кале исследуют при анализе на дисбактериоз. Норма: у детей до года - от 10 5 до 10 7 энтерококков (колониеобразующих единиц) на 1 г кала, от 10 5 до 10 8 энтерококков для пациентов от года до 60 лет и от 10 6 до 10 7 - для пациентов старше 60 лет. При этом абсолютное большинство среди других энтерококков составляют фекальные энтерококки.

Медикаментозная терапия

При избыточном росте энтерококков Приказом Минздрава РФ № 231 от 9 июня 2003 г. Об утверждении отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника» рекомендован бактериофаг «Интести-бактериофаг жидкий», который принимают внутрь 4 раза в сутки натощак, за 1–1,5 часа до приема пищи. Детям первых месяцев жизни препарат в первые два дня приема разводят кипяченой водой в два раза, в случае отсутствия побочных реакций (срыгивания, высыпаний на коже) в дальнейшем можно применять бактериофаг не разведенным. Перед приемом бактериофага детям старше 3 лет следует принимать раствор питьевой соды 1/2 чайной ложки на 1/2 стакана воды или щелочную минеральную воду. Разовая доза при приеме внутрь:- детям до 6 месяцев - 10 мл

- детям от 6 месяцев до 1 года - 10-15 мл

- детям от 1 года до 3 лет - 15-20 мл

- пациентам старше 3 лет - 20-30 мл

- детям до 6 месяцев - 10 мл

- детям от 6 месяцев до 1 года - 20 мл

- детям от 1 года до 3 лет - 30 мл

- пациентам старше 3 лет - 40-60 мл

Антибактериальные средства (из имеющих описание в данном справочнике), активные в отношении энтерококков: рифаксимин.

Энтерококки в микрофлоре влагалища

Энтерококки присутствуют в составе нормальной микрофлоры влагалища, при этом в норме их количество мало и составляет единицы процентов или даже десятые доли процента относительно других бактерий. Так как энтерококки в большом количестве содержатся в кишечнике, то повышенное их количество во влагалище может быть следствием несоблюдения гигиены или специфичностью применяемых сексуальных практик. Энтерококки, также как и некоторые другие бактерии, могут быть причиной вульвитов и вагинитов.Инфекция мочевых путей и энтерококки

Бактериурия - наличие бактерий в моче может является признаком воспаления в мочевыводящих путях, мочевом пузыре, почках. При отсутствии каких-либо симптомов, истинная бактериурия (инфекция мочевых путей) диагностируется при наличии не менее 10 5 микробных тел в 1 мл свежевыпущенной мочи, иначе предполагается, что загрязнение мочи происходит при ее заборе. При наличии симптомов или при заборе мочи катетером диагностический порог может быть значительно уменьшен. Часто бактериурия не сопровождается какими-либо симптомами, тогда она называется бессимптомной или асимптоматическая бактериурией . В то же время, бактериурия нередко сочетается с симптомами цистита, пиелонефрита, простатита, уретрита. а также встречается у беременных. Бессимптомная бактериурия не всегда требует немедленного лечения.Энтерококки являются одним из возбудителей воспалений мочевыводящих путей, на их долю приходится от 1 до 18 % (в зависимости от типа заболевания) всех выявленных при бактериурии микроорганизмов. Энтерококки являются причиной 7 % всех острых простатитов. Среди энтерококков - возбудителей воспалений мочевыводящих путей доминирующим видом является фекальный энтерококк (Enterococcus faecalis).

Понятие «энтерококки» возникло относительно недавно, когда эти условно-патогенные микроорганизмы выделили в отдельную группу, так как раньше их называли стрептококками класса Д. На сегодняшний день известно, что эти грамположительные микробы являются частью естественной микрофлоры организма и играют заметную роль в формировании защитных свойств слизистой кишечника, а также в укреплении кишечного иммунитета. Однако в некоторых случаях энтерококки могут стать причиной воспалительного процесса в организме. В данной статье расскажем, чем опасны энтерококки у детей – симптомы и лечение вызванных ими заболеваний.

Причины энтерококковых инфекций у детей

Нужно сказать, что рассматриваемые микробы появляются в организме ребенка уже в первые часы после его появления на свет. У грудничков это происходит при первом прикладывании малыша к груди, тогда как младенцы, находящиеся на искусственном кормлении получают эти микроорганизмы через воздух и руки медперсонала. В большинстве своем, энтерококки обитают в области кишечника, хотя могут заселять прямую кишку, мочеиспускательный канал и слизистую ротовой полости.

Большую часть жизни человека энтерококки мирно существуют в человеческом организме, действуя на его укрепление. Однако в определенных случаях количество этих условно-патогенных микробов может резко повышаться, вызывая серьезные воспалительные процессы. Одним из предрасполагающих факторов воспаления является сам младенческий возраст ребенка, когда защитных сил организма еще недостаточно для сдерживания роста микробов. Спровоцировать заболевание может обыкновенная простуда, переохлаждение, прием антибиотических средств, других препаратов, негативно влияющих на иммунитет, а также проведение различных инвазивных методов обследования. Кроме того, инфекции, вызванные энтерококками могут появиться вследствие повреждения целостности слизистых оболочек или кожных покровов, а также при нарушении обменных процессов в организме.

Какие заболевания вызывают энтерококки

Резкое увеличение количества этих микробов приводит к развитию инфекций мочеполовой сферы, к воспалениям в органах малого таза и поражениям брюшной полости. Это такие заболевания, как бактериурия, цистит и другие инфекции. В некоторых случаях энтерококки усугубляют раневые процессы и могут негативно повлиять на работу сердца, спровоцировав развитие эндокардита. У новорожденных девочек превышение нормального количества энтерококков может вызывать развитие вульвитов и вульвовагинитов. Кстати среди всех больничных инфекций, энтерококки выступают возбудителями в 10% случаев, а значит младенцы рискуют заболеть еще в первые дни после появления на свет.

Как обнаружить энтерококки

Как правило, превышение количества этих грамположительных микробов обнаруживается при анализе кала. В нормальном состоянии количество энтерококков у ребенка должно находиться в пределах 10 в 5 степени – 10 в 7 степени на 1 г фекалий.

Лечение энтерококковых инфекций у детей

При обнаружении инфекционного заболевания и выявлении конкретного вида энтерококков, ставшего причиной инфекции, врачи назначают юным пациентам жидкий интести-бактериофаг, рекомендуя принимать его натощак 3 р/день. Новорожденным такой препарат разбавляют водой, а при необходимости, вводят в организм при помощи клизмы. Тут нужно понимать, что чувствительность энтерококков к бактериофагам несколько ниже чем к антибиотикам, однако применение этих средств для детского организма более безопасно, а потому для борьбы с инфекциями врачи выбирают именно их.