Органы дыхания. Легкое дыхание под водой Звук под водой

Для нормальной жизнедеятельности человека, так же как и абсолютного большинства живых организмов, необходим кислород. В результате обмена веществ кислород связывается с атомами углерода, образуя диоксид углерода (углекислый газ). Совокупность процессов, обеспечивающих обмен этих газов между организмом и окружающей средой, называется дыханием.

Поступление в организм человека кислорода и выведение из организма углекислого газа обеспечивается дыхательной системой. Она состоит из дыхательных путей и легких. К верхним дыхательным путям относятся носовые ходы, глотка и гортань. Дальше воздух поступает в трахею, которая делится на два главных бронха. Бронхи, постоянно раздваиваясь и истончаясь, формируют так называемое бронхиальное дерево легких. Каждая бронхиола (самые тонкие разветвления бронхов) заканчивается альвеолами, в которых и происходит газообмен между воздухом и кровью. Общее количество альвеол у человека - приблизительно около 700 миллионов, а их суммарная поверхность равна 90-100 м2.

Строение органов дыхания.

Поверхность дыхательных путей, кроме поверхности альвеол, непроницаема для газов, поэтому пространство внутри воздухоносных путей называют мертвым пространством. Его объем у мужчин в среднем составляет около 150 мл, у женщин -100 мл.

Воздух попадает в легкие вследствие отрицательного давления, создаваемого при их растяжении диафрагмой и межреберными мышцами во время вдоха. При обычном дыхании активным является только вдох, выдох происходит пассивно, благодаря расслаблению мышц, обеспечивающих вдох. Лишь при форсированном дыхании включаются в работу мышцы выдоха, обеспечивающие в результате дополнительного сжатия грудной клетки максимальное уменьшение объема легких.

Процесс дыхания

Частота и глубина дыхания зависят от физической нагрузки. Так, в состоянии покоя взрослый человек совершает 12-24 дыхательных цикла, обеспечивая вентиляцию легких в пределах 6- 10 л/мин. При выполнении тяжелой работы частота дыхания может повышаться до 60 циклов в минуту, а величина легочной вентиляции достигать при этом 50-100 л/мин. Глубина дыхания (или дыхательный объем) при спокойном дыхании составляет обычно небольшую часть общей емкости легких. При увеличении легочной вентиляции дыхательный объем может возрасти за счет резервного объема вдоха и выдоха. Если зафиксировать разницу между самым глубоким вдохом и максимальным выдохом, то получается величина жизненной емкости легких (ЖЕЛ), в которую не входит только остаточный объем, удаляемый лишь при полном спадении легких.

Регуляция частоты и глубины дыхания происходит рефлекторно и зависит от количества в крови углекислого газа, кислорода и от рН крови. Главным стимулом, управляющим процессом дыхания, является уровень углекислого газа в крови (с этим параметром связана также величина рН крови): чем выше концентрация СО2, тем больше легочная вентиляция. Уменьшение количества кислорода влияет на вентиляцию легких в меньшей степени. Это связано со спецификой связывания кислорода с гемоглобином крови. Значительное компенсаторное увеличение легочной вентиляции наступает только после падения парциального давления кислорода в крови ниже 12-10 кПа.

Как же влияет на процесс дыхания погружение под воду ? Рассмотрим сначала ситуацию плавания с трубкой. Дыхание через трубку значительно затрудняется уже при погружении на несколько сантиметров. Это происходит вследствие того, что повышается сопротивление дыханию: во-первых, при погружении мертвое пространство увеличивается на величину объема дыхательной трубки, а во-вторых, чтобы совершить вдох, дыхательные мышцы вынуждены преодолевать повышенное гидростатическое давление. На глубине 1 м человек может дышать через трубку не более 30 с, а на больших глубинах дыхание практически невозможно в первую очередь из-за того, что дыхательные мышцы не могут преодолеть давление столба воды, чтобы сделать вдох с поверхности. Оптимальными считаются дыхательные трубки длиной 30-37 см. Использование более длинных дыхательных трубок может привести к нарушениям работы сердца и легких.

Еще одной важной характеристикой, влияющей на дыхание, является диаметр трубки. При малом диаметре трубки не поступает достаточно воздуха, особенно если возникает необходимость выполнить какую-либо работу (например, быстро плыть), а при большом диаметре значительно увеличивается объем мертвого пространства, что также сильно затрудняет дыхание. Оптимальные значения диаметра трубки 18-20 мм. Использование нестандартной по длине или по диаметру трубки может привести к непроизвольной гипервентиляции.

При плавании в автономных дыхательных аппаратах основные затруднения при дыхании также связаны с повышением сопротивления вдоху и выдоху. Менее всего влияет на повышение сопротивления дыханию расстояние между так называемым центром давления и коробкой дыхательного автомата. «Центр давления» был установлен Джарреттом в 1965 г. Он находится на 19 см ниже и на 7 см сзади от яремной впадины. При разработке различных моделей дыхательных аппаратов его всегда учитывают и коробку дыхательного автомата размещают как можно ближе к этой точке. Вторым фактором, влияющим на повышение сопротивления дыханию, является объем дополнительного мертвого пространства. Особенно велик он в аппаратах с толстыми гофрированными трубками. Большую роль играет также суммарное сопротивление различных клапанов, мембран и пружин в системе понижения давления дыхательной смеси. И последним фактором является повышение плотности газа вследствие возрастания давления при увеличении глубины.

В современных моделях регуляторов конструкторы стремятся свести к минимуму эффекты повышения сопротивления дыханию, создавая так называемые сбалансированные дыхательные автоматы. Но у подводников-любителей до сих пор находится довольно много аппаратов старых моделей с повышенным сопротивлением дыханию. Такими аппаратами, в частности, являются легендарные АВМ-1 и АВМ-1м. Дыхание в этих аппаратах приводит к большим энерготратам, поэтому в них не рекомендуется выполнять тяжелую физическую работу и совершать длительные погружения на глубину свыше 20 м.

Оптимальным типом дыхания при плавании с автономным дыхательным аппаратом следует считать уреженное и углубленное дыхание. Рекомендуемая частота - 14-17 вдохов в минуту. При таком характере дыхания обеспечивается достаточный газообмен при минимальной работе дыхательных мышц, облегчается деятельность сердечно-сосудистой системы. Частое дыхание затрудняет работу сердца и ведет к его перегрузке.

Влияет на функционирование дыхательной системы и скорость погружения в глубину. При быстром повышении давления (компрессии) жизненная емкость легких уменьшается, при медленной - практически не изменяется. Снижение ЖЕЛ обусловлено несколькими причинами. Во-первых, при погружении в глубину для компенсации внешнего давления в легкие устремляется дополнительный объем крови и, по-видимому, при быстрой компрессии происходит пережатие некоторых бронхиол «отекшими» кровеносными сосудами; этот эффект сочетается с быстрым увеличением плотности газа, и в результате происходит закупорка воздуха в некоторых участках легких (возникают «воздушные ловушки »). «Воздушные ловушки » чрезвычайно опасны, так как значительно повышают риск возникновения баротравмы легких как при продолжении погружения, так и при всплытии, особенно если не соблюдается режим и скорость всплытия. Чаще всего такие «ловушки» образуются у водолазов, находящихся под водой в вертикальном положении. Существует еще один нюанс, связанный с вертикальным положением водолаза. Это неоднородность газообмена в вертикальном положении: под действием силы тяжести кровь поступает в нижние отделы легких, а газовая смесь скапливается в верхних, обедненных кровью. Если же водолаз находится под водой в горизонтальном положении лицом вниз, значительно, по сравнению с вертикальным его положением, увеличивается относительная величина альвеолярной вентиляции, улучшается газообмен и насыщение артериальной крови кислородом.

В период декомпрессии и некоторое время после нее ЖЕЛ также оказывается уменьшенной в связи с увеличенным притоком крови в легкие.

Отрицательно влияет на дыхательную систем у еще и тот факт, что воздух, поступающий из баллонов, обычно холодный и практически не содержит влаги. Вдыхание холодного газа способно вызвать нарушения дыхания, проявляющиеся дрожью дыхательных мышц, болями в грудной клетке, повышенной секрецией слизистых оболочек носа, трахеи и бронхов и затруднением акта дыхания. При плавании в холодной воде особенно обостряется проблема секреции слизи: затрудняются глотательные движения, необходимые для выравнивания давления в полости среднего уха. А из-за того, что поступающий воздух практически не содержит влаги, могут развиться раздражения слизистых глаз, носа, трахеи, бронхов. Усугубляющим фактором здесь является также охлаждение организма.

Чем выше поднимается человек в горы или чем выше поднимает его самолет, тем более разреженным становится воздух. На высоте 5,5 км над уровнем моря атмосферное давление уменьшается почти вдвое; в той же мере снижается и содержание кислорода. Уже на высоте 4 км нетренированный человек может заболеть так называемой горной болезнью. Однако путем тренировки можно приучить организм к пребыванию и на более значительных высотах. Даже при покорении Эвереста герои-альпинисты не пользовались кислородными приборами. Как же организм приспосабливается к бедному кислородом воздуху?

Основную роль здесь играет увеличение числа , а значит, и нарастание количества гемоглобина крови. У жителей горных областей количество эритроцитов доходит до 6 и более миллионов в 1 мм 3 (вместо 4 млн в обычных условиях). Понятно, что при этом кровь получает возможность захватывать больше кислорода из воздуха.

Между прочим иногда люди, побывавшие в Кисловодске, относят увеличение количества гемоглобина в их крови за счет того, что они хорошо отдохнули и поправились. Дело, конечно, не только в этом, но и просто во влиянии горной местности.

Водолазы и те, кто трудится в кессонах - особых камерах, применяемых при постройке мостов и других гидротехнических сооружений, вынуждены, наоборот, работать при повышенном давлении воздуха. На глубине 50 м под водой водолаз испытывает давление почти в 5 раз выше атмосферного, а ведь ему иногда приходится опускаться под воду на 100 м и более.

Давление воздуха сказывается очень своеобразно. Человек работает в этих условиях часами, не испытывая от повышенного давления никаких неприятностей. Однако при быстром подъеме наверх появляются острые боли в суставах, кожный зуд, ; в тяжелых случаях отмечались смертельные исходы. Отчего это происходит?

В обыденной жизни мы не всегда задумываемся над тем, с какой силой давит на нас атмосферный воздух. Между тем его давление весьма велико и составляет около 1 кг на каждый квадратный сантиметр поверхности тела. Последняя у человека среднего роста и веса равна 1,7 м 2 . В итоге атмосфера давит на нас с силой в 17 тонн! Мы не ощущаем этого огромного сдавливающего воздействия потому, что оно уравновешивается давлением жидкостей тела и растворенных в них газов. Колебания атмосферного давления вызывают ряд сдвигов в организме, что особенно ощущают больные гипертонией и болезнями суставов. Ведь при изменении атмосферного давления на 25 мм рт. ст. сила давления атмосферы на тело меняется более чем на полтонны! Организм должен уравновесить этот сдвиг давления.

Однако, как уже сказано, пребывание под давлением даже в 10 атмосфер относительно неплохо переносится водолазом. Почему же быстрый подъем может оказаться смертельным? Дело в том, что в крови, как и во всякой другой жидкости, при повышенном давлении соприкасающихся с ней газов (воздуха) эти газы растворяются более значительно. Составляющий 4/5 воздуха азот, совершенно безразличный для организма (когда он находится в виде свободного газа), в больших количествах растворяется в крови водолаза. Если давление воздуха быстро снижается, газ начинает выходить из раствора, кровь «кипит», выделяя пузырьки азота. Пузырьки эти образуются в сосудах и могут закупорить жизненно важную артерию - в , мозгу и т. п. Поэтому водолазов и рабочих кессонов очень медленно поднимают на поверхность, чтобы газ выделялся только из легочных капилляров.

Как ни различны эффекты от пребывания высоко над уровнем моря и глубоко под водой, есть одно связывающее их звено. Если человек очень быстро поднимается на самолете в разреженные слои атмосферы, то выше 19 км над уровнем моря нужна полная герметизация. На этой высоте давление снижается настолько, что вода (а стало быть, и кровь) закипает уже не при 100 °С, а при . Могут возникнуть явления декомпрессионной болезни, по своему происхождению аналогичной кессонной болезни.

Даже кратковременное пребывание под водой требует как специального технического оснащения, так и соответствующей подготовки человека. Наибольшие трудности в подводной работе связаны с обеспечением водолаза дыхательной смесью.

Даже кратковременное пребывание под водой требует как специального технического оснащения, так и соответствующей подготовки человека. Наибольшие трудности в подводной работе связаны с обеспечением водолаза дыхательной смесью.

Дело в том, что газовая смесь должна поступать в легкие водолаза обязательно под тем же давлением, которое создает столб воды на данной глубине. При нарушении этого соотношения внешнее давление просто сдавит грудную клетку, не давая сделать вдох. При таком дыхании резко увеличивается работа дыхательных мышц. Поэтому опытные водолазы дышат глубоко, но медленно. Некоторые из них делают всего 3 -4 вдоха в минуту, каждый раз забирая в легкие по 2– 2, 5 л воздуха.

Дело в том, что газовая смесь должна поступать в легкие водолаза обязательно под тем же давлением, которое создает столб воды на данной глубине. При нарушении этого соотношения внешнее давление просто сдавит грудную клетку, не давая сделать вдох. При таком дыхании резко увеличивается работа дыхательных мышц. Поэтому опытные водолазы дышат глубоко, но медленно. Некоторые из них делают всего 3 -4 вдоха в минуту, каждый раз забирая в легкие по 2– 2, 5 л воздуха.

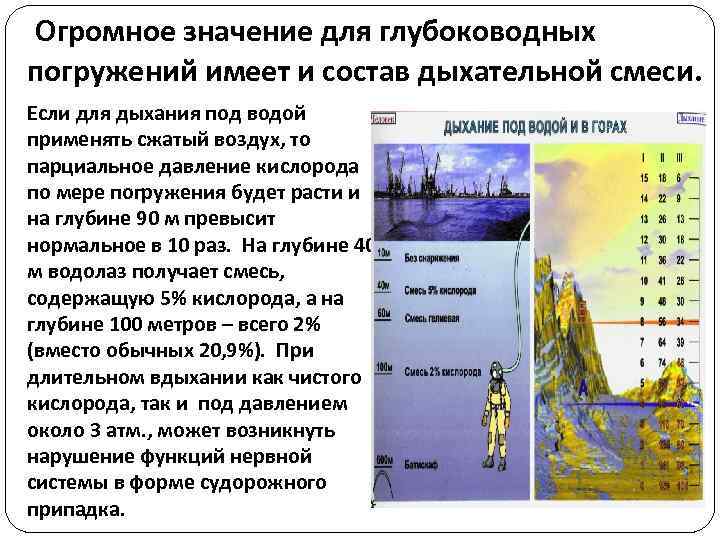

Огромное значение для глубоководных погружений имеет и состав дыхательной смеси. Если для дыхания под водой применять сжатый воздух, то парциальное давление кислорода по мере погружения будет расти и на глубине 90 м превысит нормальное в 10 раз. На глубине 40 м водолаз получает смесь, содержащую 5% кислорода, а на глубине 100 метров – всего 2% (вместо обычных 20, 9%). При длительном вдыхании как чистого кислорода, так и под давлением около 3 атм. , может возникнуть нарушение функций нервной системы в форме судорожного припадка.

Огромное значение для глубоководных погружений имеет и состав дыхательной смеси. Если для дыхания под водой применять сжатый воздух, то парциальное давление кислорода по мере погружения будет расти и на глубине 90 м превысит нормальное в 10 раз. На глубине 40 м водолаз получает смесь, содержащую 5% кислорода, а на глубине 100 метров – всего 2% (вместо обычных 20, 9%). При длительном вдыхании как чистого кислорода, так и под давлением около 3 атм. , может возникнуть нарушение функций нервной системы в форме судорожного припадка.

Небезразлично для организма и парциальное давление азота в дыхательной смеси. В привычной нам атмосфере, где азот составляет почти 79%, этот газ является простым разбавителем кислорода и ни в каких процессах, протекающих в организме, не участвует. Однако при высоком давлении азот становится коварным врагом. Он вызывает наркотическое состояние, похожее на алкогольное опьянение. Поэтому, начиная с глубины 60 м, водолазам подают азот - кислородную смесь, где азот частично или полностью заменяют гелием, который физиологически не активен.

Небезразлично для организма и парциальное давление азота в дыхательной смеси. В привычной нам атмосфере, где азот составляет почти 79%, этот газ является простым разбавителем кислорода и ни в каких процессах, протекающих в организме, не участвует. Однако при высоком давлении азот становится коварным врагом. Он вызывает наркотическое состояние, похожее на алкогольное опьянение. Поэтому, начиная с глубины 60 м, водолазам подают азот - кислородную смесь, где азот частично или полностью заменяют гелием, который физиологически не активен.

При подъеме в горы из-за падения атмосферного давления снижается парциальное давление кислорода в альвеолярном пространстве. Когда это давление становится ниже 50 мм рт. ст. (5 км высоты), неадаптированному человеку необходимо дышать газовой смесью, в которой повышено содержание кислорода. На высоте 9 км парциальное давление в альвеолярном воздухе падает до 30 мм рт. ст., и практически выдержать такое состояние невозможно. Поэтому используется вдыхание 100% кислорода. В этом случае при данном барометрическом давлении парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе составляет 140 мм рт. ст., что создает большие возможности для газообмена. На высоте 12 км при вдыхании обычного воздуха альвеолярное давление равно 16 мм рт. ст. (смерть), при вдыхании чистого кислорода - всего лишь 60 мм рт. ст., т. е. дышать еще можно, но уже опасно. В этом случае можно подавать чистый кислород под давлением и обеспечить дыхание при подъеме на высоту 18 км. Дальнейший подъем возможен только в скафандрах .

Дыхание под водой на больших глубинах

При опускании под воду растет атмосферное давление. Например, на глубине 10 м давление равно 2 атмосферам, на глубине 20 м - 3 атмосферам, и т. д. В этом случае парциальное давление газов в альвеолярном воздухе соответственно возрастает в 2 и 3 раза.

Это грозит высоким растворением кислорода. Но избыток его не менее вреден для организма, чем недостаток. Поэтому один из путей уменьшения этой опасности - использование газовой смеси, в которой процентное содержание кислорода уменьшено. Например, на глубине 40 м дают смесь, содержащую 5% кислорода, на глубине 100 м - 2%.

Второй проблемой является влияние азота. Когда парциальное давление азота возрастает, то это приводит к повышенному растворению азота в крови и вызывает наркотическое состояние. Поэтому, начиная с глубины 60 м, азотно-кислородная смесь заменяется гелиокислородной смесью. Гелий менее токсичен. Он начинает оказывать наркотический эффект лишь на глубине 200-300 м. Сейчас проводятся исследования по использованию водородно-кислородных смесей для работы на глубинах до 2 км, т. к. водород очень легкий газ.

Третья проблема водолазных работ - это декомпрессия. Если быстро подниматься с глубины, то растворенные в крови газы вскипают и вызывают газовую эмболию - закупорку сосудов. Поэтому требуется постепенная декомпрессия. Например, подъем с глубины 300 м требует 2-х недельной декомпрессии .